先日、東京国立博物館で開催されている「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」を鑑賞してきました。約10年前に奈良の聖林寺で拝観して以来の対面でした。

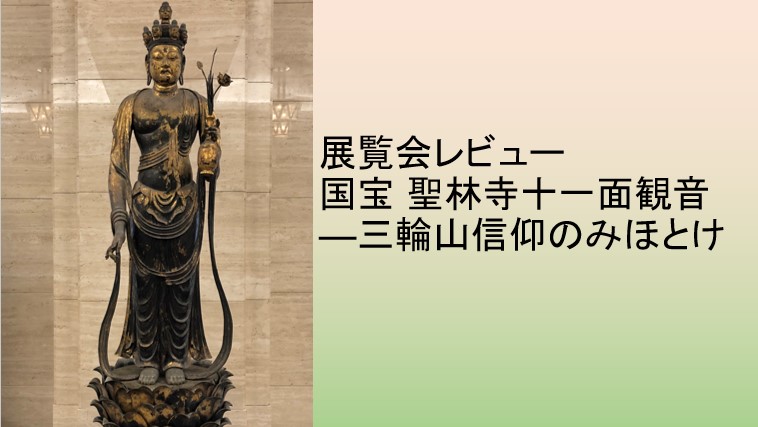

聖林寺十一面観音菩薩像

本展の眼目はやはり東京では初公開の国宝《聖林寺十一面観音》です。和辻哲郎は『古寺巡礼』でこの像を「天平随一の名作」と高く評価しています。

ふっくらとした顔立ちですが切れ長な目や豊かな肉付きの体躯により、菩薩の威厳と親しみとが両立して成り立っています。衣文や天衣の揺らぎは全体に軽やかさとリズムをもたらしています。この質感は木心乾漆造だからこそ実現できた写実的な表現でしょう。

木心乾漆仏の制作手順は次の様になります。像を原型を木と針金で作り、その上から麻布を漆で貼り固めます。更に木屑と漆を混ぜた木屑漆(こくそうるし)で盛り上げるようにして像を造ります。その後、生漆と松煙を混ぜた掃墨漆(はいずみうるし)などを塗り表面を仕上げます。これらにより立体感だけでなく漆の艶を生かしたしっとりとした写実的な表現が可能となっています。

現在は残欠となっている光背には華奢な軸にアカンサス文様が残存していました。元々はコリント様式の柱頭を想起させる優美な唐草文様が広がっており十一面観音像を引き立てていたのでしょう。

『古寺巡礼』には当時の時代背景も相まってかギリシアやガンダーラ的なものを美としている節があり、現代では賛同しかねる箇所もあります。しかし、『古寺巡礼』では言及されていない光背に古代ギリシアの影響が感じられました。

大神神社について

大神神社は日本最古の神社として知られています。古神道の姿を残す神社で本殿はなく、拝殿を通して御神体である三輪山を拝みます。祀られている大物主大神(おおものぬしのおおかみ)に奉納する御酒を造るため古来より三輪は酒造りで有名でした。そのため三輪山禁足地からは酒造りにまつわる物を模した土器などが多く発見されています。

奈良時代以降、神仏習合が進み、神社に附属する寺院である神宮寺が置かれるようになりました。大神神社では大神寺が建立され、十一面観音像はここの本尊でした。他にも地蔵菩薩立像、伝日光・月光菩薩立像、不動明王坐像が安置されていました。大神寺は鎌倉時代に叡尊(えいそん)により大御輪寺(だいごりんじ)と改称されます。叡尊は西大寺を拠点に律宗の復興や貧民の救済に尽力した高僧です。以後も幕府による保護を受け繁栄していました。

慶應4年(1868年)に神道の国教化を図る明治新政府が発した神仏分離令により大神神社にあった仏像は破却の危機にさらされました。地元の人々はそれを惜しみ、近隣の聖林寺に移す事で現代まで守り抜きました。『古寺巡礼』には「路傍に放棄せられるという悲運に逢った。~(中略)~この気高い観音は、埃にまみれて雑草のなかに横たわっていた。ある日偶然に、聖林寺という小さい真宗寺の住職がそこを通りかかって、~(中略)~自分の寺へ運んで行った」という記述がありますが、実際の所は神仏分離令は発布された慶応4年(1868年)に大御輪寺から聖林寺に預けられたもので、当初は返還する予定だったのですが大御輪寺が廃寺となり聖林寺に残されたのでした。

今回の展覧会は不動明王像以外の他寺院に預けられた仏像が一堂に会するまたとない機会でした。

東京展終了後、奈良国立博物館でも同様の展覧会が開催されます。和辻哲郎が大正8年頃に聖林寺十一面観音像を鑑賞したのは奈良博でした。更に当時は十一面観音像と背中合わせに法隆寺の百済観音像が展示されていたのですから、今では考えられないほど充実した展示だったのでしょう。本当に羨ましい限りです。

展覧会情報

東京会場

会期:2021年6月22日(火)~9月12日(日)

会場:東京国立博物館 本館特別5室

開館時間:午前9時30分~午後5時 *入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(ただし、8月9日(振休)は開館)

展覧会公式HP: https://tsumugu.yomiuri.co.jp/shorinji2020/

奈良会場

会期:2022年2月5日(土)~3月27日(日)

会場:奈良国立博物館 東新館

開館時間:午前9時30分~午後5時 *入館は閉館の30分前まで *毎週土曜日は午後7時まで開館

休館日:2月7日(月)・21日(月)・28日(月)、3月22日(火)

コメント