解答

問1 ①・④(完答で4点)

問2 ⑥(3点)

問3 ②(3点)

解説

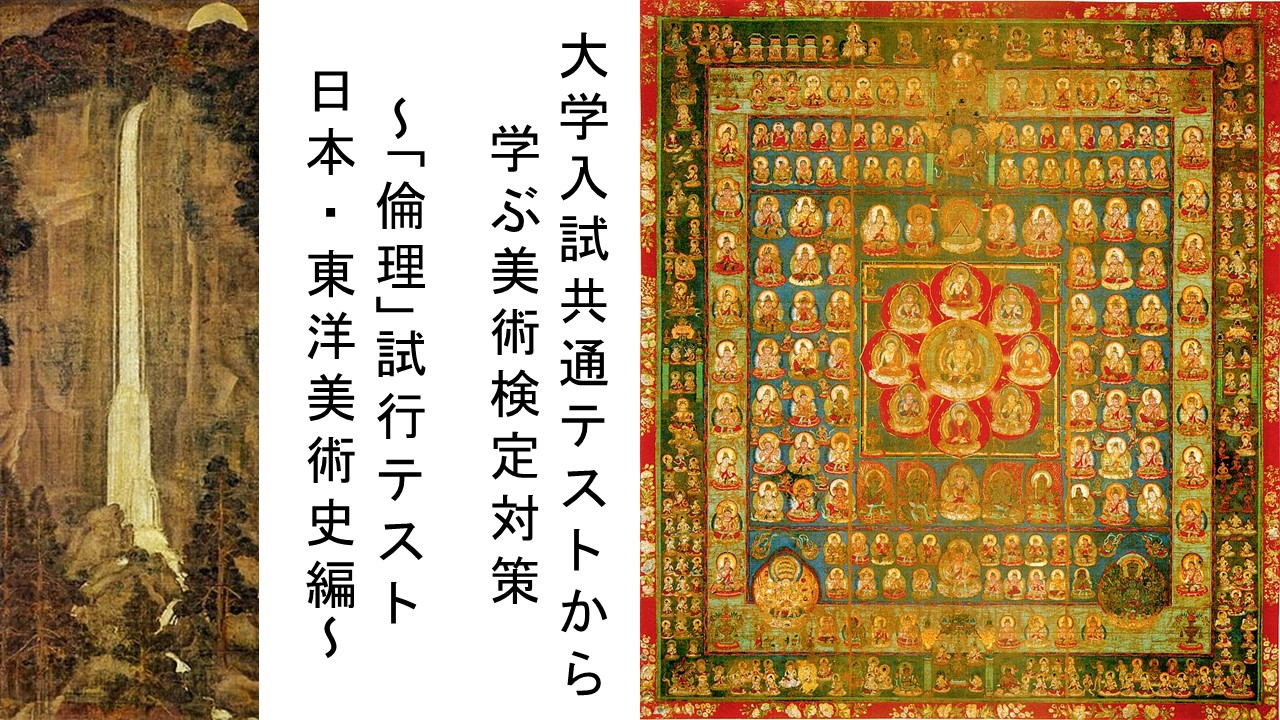

図1は国宝《那智瀧図(なちのたきず)》(鎌倉時代・根津美術館所蔵)です。本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)に基づき、熊野の飛瀧権現(ひろうごんげん)として崇拝された那智瀧を描いています。

図2は国宝《胎蔵曼荼羅(たいぞうまんだら)》(平安時代・東寺所蔵)です。胎蔵曼荼羅は『大日経』に基づいており、大日如来の教えが四方八方に伝わる様子を表現しています。金剛界曼荼羅と共に両界曼荼羅の一つとされます。東寺の西院本曼荼羅は現存する最古の色彩曼荼羅です。

問1

本問は古代日本の自然観や宗教観を問うています。正答率は完答が46.6%、部分正答が47.7%でした。

古代日本では山や巨岩などの自然物に神が宿ると信じられていました。このような信仰をアニミズムと言います。そのように考えると、①と④が正解になります。祀る神かつ祀られる神であるのは天照大神などの日本神話の神々なので②は誤文、日本では滝を自然物と考えるので③も誤文です。神の被造物とするのは一神教の考え方です。

問2

大乗仏教と上座部仏教の違いを問う問題です。正答率は37.4%でした。

「東アジアはインドから北に伝わった大乗仏教、東南アジアはインドから南に伝わった上座部仏教」という事を抑えていれば解答出来ると思います。大乗仏教では釈迦如来だけでなく薬師如来や阿弥陀如来、観音菩薩など多様な仏が信仰されるのに対して、上座部仏教ではほぼ釈迦如来のみが信仰されています。リード文中の「仏像というと釈迦牟尼仏がほとんど」より上座部仏教が導け、東南アジアのタイと連想出来ます。2017年に東京国立博物館で開催された「タイ展」でも展示されていた仏像の多くが釈迦像でした。モンゴルとチベットの仏教が分かりにくかったかもしれません。

チベットはチベット仏教のイメージまでは浮かびますが、大乗仏教か上座部仏教かと問われると戸惑ったと思います。チベット仏教の曼荼羅に様々な仏が描かれている事や、ダライ=ラマが観音菩薩(菩薩は大乗仏教で信仰されています)の転生と信じられている事から大乗仏教と判断出来ます。モンゴルで主に信じられている宗教はチベット仏教とシャーマニズムです。元の皇帝フビライ=ハンがチベット仏教の高僧パクパ(パスパ)に師事していた事から類推出来るかもしれません。モンゴルに宗教のイメージが湧かない理由の一つに、モンゴルがかつて社会主義国であった事が挙げられます。社会主義政権下で宗教は大弾圧を受け、多くの寺院が破壊されました。1990年代の宗教自由化以降多くの寺院が再建されています。

問3

密教の思想に関する問題です。正答率は38.4%でした。

まず、空欄dに当てはまる用語は曼荼羅(マンダラ、mamdala)です。曼荼羅とはそもそも「円」を表すサンスクリット語が起源で、仏の完全な世界を表現しています。密教では如来・菩薩・明王・天部などが皆、大日如来の化身とされていますので、②が正解です。曼荼羅は大日経や金剛頂経などを典拠としています。

①・④で述べられているのは来迎図です。来迎図とは臨終の際に阿弥陀如来が死者を極楽浄土に迎えに来る様子を描いたものです。平安時代後期、悟りも修行もなくただ仏陀の教えが説かれるのみの乱れた救済のない時代になると考える末法思想が広まりました。それを背景に阿弥陀如来を信じて死後の極楽往生を願う浄土教が人々の心を強く捉えました。来迎図は浄土教が広まるにつれて盛んに描かれるようになり、臨終の儀礼にも用いられるようになりました。

③の『山家学生式(さんげがくしょうしき)』は最澄の著作で、天台宗の僧侶育成の方針と規則を表したものです。

コメント